展示会を開催する場合の会場づくりのポイント

公開日:

:

最終更新日:2016/02/15

展活=展示会活用のはなし, 展示会ノウハウ ノウハウ

おはようございます^^

レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。

すっきりしないお天気が続きますね。季節がどんどん秋になっていくのを感じる大阪から今朝もブログをお届けします。

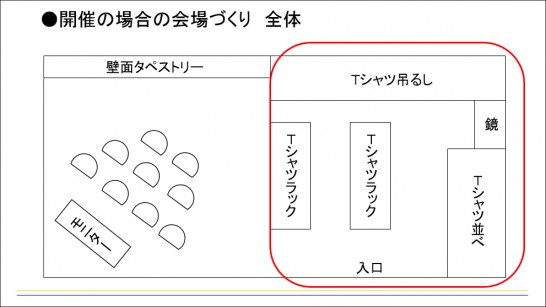

お客さんがわざわざ会場までいらっしゃる二つの理由

先日、OSMC実践会でお話したことの中で、まだブログに書いていないことがあります。それは展示会を開催する場合の会場づくりのポイントです。展示会のやり方には出展と開催がある、ということは以前書きました。出展の場合はルールの中で目を引くブースを作る必要があることに対し、開催の場合はお客さんがもともと持っていらっしゃるブランドイメージを損なわない会場装飾が求められます。

それ以外にも開催の場合の会場づくりにおいて大切なポイントがあると思うんですよね。特にネットショップが展示会を開催する場合、お客さんがわざわざ会場までいらっしゃる理由は大きく二つ。一つ目は商品を見て確認してから買いたい、ということ。そして二つ目はいつもメールでやりとりをしている店長さんと実際に会って話してみたい、ということ。

お客さんの目的に沿うために必要な3つのコーナー

この二つのお客さんの目的に沿った会場をつくるとしたらこんなレイアウトが考えられます。

1.商品体験コーナー

一つ目の目的「商品を見て確認してから買いたい」を叶えるためのコーナーです。商品の見せ方はディスプレイ論なので、また別の機会に(^^)。

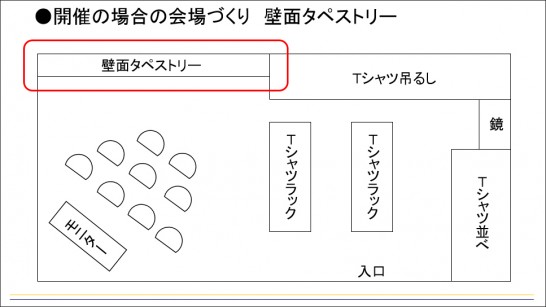

2.読み物コーナー

読み物コーナーです。壁面に材料のこだわりや製造工程の解説が書かれたタペストリーを配置したり、前にテーブルを置いて事例集や関連書籍を置いてもいいですね。商品の良さを伝えるという目的以外に順番待ちによる機会損失の回避というねらいがあります。二つ目の目的=店長さんと話したくて来られたお客さんに対し、店長さんが接客中でもその間こういったコーナーでお待ちいただくことができます。

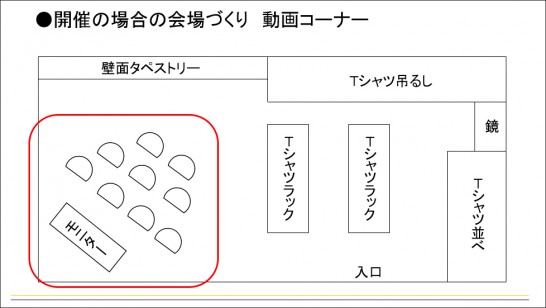

3.モニターとイスのコーナー

時間を決めて商品の説明会タイムを設ける、というのも出展・開催にこだわらず展示会ではよくある手法です。説明会タイム以外の時間はこのコーナーを動画コーナーとして使うことができます。イスを置くことでゆっくりしていってもいい、という意思表示になります。このコーナー作ることで商品を知っていただく以外に機会損失の回避にもなります。お茶などをお出ししてもいいですね。

まとめ

今朝は展示会を開催する場合の会場づくりのポイントというテーマで書いてみました。出展よりもやり方のしばりがなく可能性は無限なのでいろんなやり方が考えられますよね。また面白い取り組みをされている企業があれば紹介したいと思います(^^)。

今日もお読みいただきありがとうございます。

大島節子

最新記事 by 大島節子 (全て見る)

- ブログ引越しました! - 2017年2月1日

- ブログ引越します - 2017年1月31日

- 名古屋展活セミナー2016 成果報告会レポ - 2017年1月30日

記事を気に入ったらシェアをしてね

関連記事

-

-

展示会出展ゼミ2015 第1講

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 初

-

-

新事業を軌道に乗せるためにかかる時間

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 相

-

-

プラントショー2015初日レポ

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 今

-

-

本日、第1回展活勉強会です!

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 日

-

-

展示会を見学に行く際に心がけること

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 今

-

-

新価値創造展(中小企業総合展)2015 in Kansai 初日レポ

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 昨

-

-

東京ビッグサイト周辺にある展示会で足りないものを調達できるお店情報

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 い

-

-

東京葛飾講演「町工場見本市に出展するにあたって」

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 大

-

-

展示会における光の効果

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 昨

-

-

講演とセミナーの違い

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 え

- PREV

- 他人をまきこむ責任とそのことによって得られるもの

- NEXT

- 永遠にブログネタを枯渇させない方法