失敗しない展示会の作り方 実践編 ケイ・エイチ工業さん

公開日:

:

最終更新日:2021/03/17

展活=展示会活用のはなし, 展示会ノウハウ ノウハウ

おはようございます^^

レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。

10月も最終週ですね。秋の展示会・イベントシーズン真っ只中。今朝も早朝の大阪からブログをお届けします。

ケイ・エイチ工業さん@大阪勧業展

先週、10月21日22日は大阪勧業展でした。2日間でいろんな気付きがありましたので一つずつブログで紹介していきます。今朝は展示会出展ゼミの参加企業であり、この秋のプラントショーの出展サポートをさせていただいているケイ・エイチ工業さんを紹介します。

ケイ・エイチ工業さんは工場のプラント(設備)の設計・施工会社です。数年前から数々の展示会に出展されてきましたが、なんと今回、過去最高8社の優良見込み顧客との出会いがありました。それだけの手応えを得られた要因はなんだったのでしょうか。失敗しない展示会の作り方7MUSTにあてはめてみると3つのノウハウを実践された、ということが見えてきます。

0.目的を明確にする

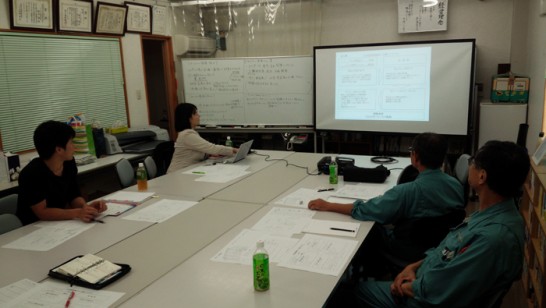

まず一つ目。今回は徹底的に出展目的を明確にしました。11月の東京ビッグサイトでのプラントショーに本気で取り組むということでしたので、展示会サポートメニューの一つ「コンセプト明確化ワーク」を社長・専務と社員さん2人計4人の展示会チームで受講いただき、ケイ・エイチ工業が今回出展する商品・技術・サービスの価値と伝えたいお客さんを丁寧に明確にしていきました。

3.ブースの壁面を活用する方法

伝えたいお客さんに自社の価値が伝わるように大きなタペストリーを制作しました。結果、一瞬で何を提供できる会社なのか、ということが来場者に伝わる壁面活用に成功しました。

5.見つけてもらえるブースの法則

見つけてもらえるブースの法則の一つ「キャッチコピーは顔の大きさ」というセオリーを実践していただきました。“3”にいたっては顔より大きいです(笑)。結果、インパクトを与えることに成功し、多くの来場者に立ち止まって、話しかけていただけるブースになりました。

まとめ

細かいことを挙げていくと上記以外にも色々と工夫をしているのですが、大きくはこの3点です。こちらの企業の今年の秋の展示会のゴールは11月のプラントショーなので、あくまでも今回の勧業展は練習の予定だったのですが、その練習で過去最高の成果が出てしまい、チームのモチベーションも上がっています。プラントショーに向けてまだまだできることはあります。東京も最高の展示会となるよう、引き続きサポートさせていただきます。そしてそこから得た気付きをまたブログにまとめていきたいと思います。

今日もお読みいただきありがとうございます。

大島節子

最新記事 by 大島節子 (全て見る)

- ブログ引越しました! - 2017年2月1日

- ブログ引越します - 2017年1月31日

- 名古屋展活セミナー2016 成果報告会レポ - 2017年1月30日

記事を気に入ったらシェアをしてね

関連記事

-

-

THE GRAND METALEX2016という展示会

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。

-

-

ビジネスマッチングフェア2015 レポ

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 先

-

-

関西機械要素技術展2015で気付いた“もっと”勉強になる展示会見学法

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 昨

-

-

展示会は打ち上げ花火ではない

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 昨

-

-

プレゼンとセミナーの違い

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 夜

-

-

展示会ブース制作物の汎用性について

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 マ

-

-

展示会において視覚情報の次に大切なこと

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 日

-

-

秋の展示会グルメ特集2015 前編

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 日

-

-

展示会用企画書の作り方

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 毎

-

-

価格競争から脱却するために本当に必要なこと

おはようございます^^ レンタル什器屋二代目社長で展示会活用アドバイザーの大島節子です。 寒

- PREV

- 大阪勧業展2015 初出展企業特集

- NEXT

- 誰に伝えるのか? “誰”を表現する方法